Daiheng Ni

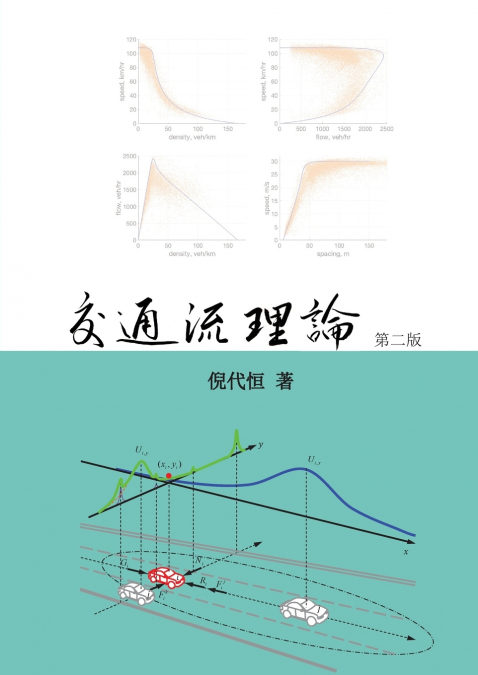

本书的章节安排严格遵循上述交通流理论的定义。并从统一的视角来看待交通流理论。本书由六个相互关联的部分组成。下面简略地概括一下每一部分的内容。第一部分包括第1~4章,介绍交通流的特征。本书以智能交通系统(ITS)和交通流检测技术开篇,由此介绍如何量化交通流以及如何测量此类数据。接下来的三章,我们详细讨论并定义交通流的特征。在此基础上,我们探讨它们之间的关系,尤其是反映交通流特征之间两两关系的基本图,它揭示了交通流运行的内部机理。接下来,我们介绍一系列平衡态模型,它们以函数模型作为基本图的简略概括,以便我们对交通流进行分析和模拟。第二部分包括第5~11章,介绍宏观尺度上的交通流理论。我们的目标是解决在给定初始和边界条件下交通流在时间和空间上动态变化的问题。这部分开始的几章为读者在数学建模,特别是偏微分方程方面作点铺垫。有了这个基础之后,我们将交通流领域的知识融汇到数学建模当中,其结果就是一个一阶拟线性偏微分方程的问题,在交通流领域我们称之为LWR模型。接下来我们介绍这个问题的解法,其中包括基于特征线的图解法和一些涉及离散方案的数值解法。在这部分结束之前,我们对中观交通流理论进行简略介绍。第三部分包括第12~17章,讨论微观尺度上的交通流理论。其重点是驾驶员在纵向运动操控中的跟驰机理,并以此为基础解决和前一部分同样的动态问题。我们将介绍一系列源自不同建模观点且复杂度各异的跟驰模型。为了方便交叉比对这些模型的相对优势,我们搭建了一个公共平台,并就此以同一基准来检验各模型。我们称这样的检验过程为基准分析。这个公共平台包含两种情形:微观情形和宏观情形。微观情形是一个假想的驾驶过程,其目的是用于测试各个跟驰模型在各种情况下的表现,例如自由行驶和跟驰状态。宏观情形是一个根据实测数据得到的基本图,它旨在检视这些微观模型的宏观特性,即这些跟驰模型所对应的平衡态模型与该基本图的接近程度。第四部分包括第18~20章,将交通流理论延伸至超微观尺度。我们将用驾驶员-车辆-环境闭环控制系统的思路来研究交通流中车辆操控和行驶的机理,并以此为基础来研究小范围内交通流的动态变化。这个思路可以简单描述为:驾驶员模型从车辆和驾驶环境中收集信息,然后对纵向和横向运动进行决策。车辆模型执行驾驶员的控制决策,并在道路上作出动态响应;这个驾驶员-车辆单元就是驾驶环境中众多实体中的一个,它的动态变化是该驾驶员下一步控制的决策依据。作为该建模思路的一个例子,我们重点介绍场论以实现对驾驶员建模。第五部分包括第21~24章,上述所有尺度下的特征、机理和动态都融会于此。以场论为基础,我们将对交通流建立一个统一的视角。这样,本书中介绍的宏观模型和微观模型就可以相互关联起来,并且所有的模型都可以直接或间接地与场论相连接。第六部分包括第25~28章,我们最终回归交通流理论的核心:基本图,从各种角度了解这个核心机理,因为它在帮助我们理解交通流动态变化方面起着关键作用。